在新书《野地灵光》中,作家李兰妮写作了自己的一段独特的经历:她先后两次在广州和北京在精神病院住院治疗60多天的经历,由此这本书也成为一本建立在个人亲历和个人体验基础上的报告,是一部一位疾病患者以自己为实验对象进行个体实验的科学日志。

最近,由中国作家协会创研部、深圳市文学艺术界联合会、人民文学出版社联合举办的李兰妮《野地灵光》研讨会在京举行。

研讨会现场。

中国作协副主席李敬泽指出,以非虚构的方式来处理精神病院或者精神病人这个群体是《野地灵光》的特别之处:“关于精神疾病的这样的书写、这样的认识是特别重要、特别珍贵的。在这个领域里,兰妮做了开拓,她自己走到野地里去,然后在野地里自己点起一盏灯,点起一堆篝火。”

深圳市文联党组书记、主席梁宇谈道,“文学艺术必须以人民为中心,李兰妮主动深入精神病院,以一种社会责任感和勇气入住北京和广州两个精神病院,接触大量精神疾病患者和专科医院的医护人员,掌握第一手资料,并阅读大量中外精神病学史料,这是很珍贵的。”

评论家施战军认为,这本书是作者自己的一个多棱镜像,也是社会众生的一种对话。这样的写作是探微、探底,更是领受和领悟。作家徐可认为《野地灵光》是由关照自我释放向关照他人转变的一部书,“像《旷野无人》也好,《我因思爱成病》也好,可以说是自我的释放。现在,《野地灵光》这本书从自我转向他人、关照他人,所以不是光是一个自我的释放,而是对他人的关照,这需要有非常巨大的勇气”。“它不光是文学性的著作,而且是学术性和科普性的著作;在普通的文学很难触及的领域,向读者讲述精神病人的世界,为我们开启另外一扇精神的窗口,所以能够照亮整个社会人心”。

作家刘琼将《野地灵光》与契诃夫的《六号病房》对比,“《野地灵光》跟《六号病房》在最后效果上是一样的,在对象上是有一致性的,她要描写这种病痛的遭遇,也表现当下中国人生存的状态,包括精神的危机。我的深切感受,精神危机的东西是写作的动力,她阐述人类生存困境下,包括兰妮自身,这些细节特别打动我”。

作家王国平则表示,“看完这本书还有一个很大的感想,对于精神上的障碍,没有地域的差异,也没有年龄的差异、性别的差异、地位的差异、贫富的差异,它是公共性的”。而李兰妮的写作,就是在人与人之间架起的桥梁,“兰妮老师自己站出来,像桥梁一样做沟通,告诉大家不是你我他,某种意义是从我到我们,我们一同面对,一起进行疗伤,一起进行抚慰”。

评论家刘大先认为《野地灵光》是一本“有用之书”,“第一,对自己,对于写作者而言,通过叙事本身有一定的治疗作用”,“第二,对于读者也是知识的普及,也是一个教育”,“还有就是对社会认知方面,敬泽老师刚才也提到,我们对所谓的精神病,之前把它视作一种异端,到现在或多或少还是有一些歧视在里面的。但是如果我们通过这种文学作品把它展示出来,还是能够引发共情、引发一种理解”。

作家李朝全认为李兰妮和史铁生“可能是中国作家里两个著名的中国病人”,“史铁生是一个身体残疾的人,按照兰妮书里写到的,兰妮自己也是一个‘精神残障人士’。这两位作家用不同的方式处理或者接近一个根本的问题,就是人和世界的问题,我和我外在的这个世界的关系,实际上思考的是人的生存哲学的命题”。“兰妮的写作,有时是去治愈,常常是去帮助,总是去安慰,医学也是这个目的,文学写作,特别是现在触及疾病,触及灵魂、精神的写作,也有这样的功能和价值,这本书有着鲜明的人文关怀的色彩,书里处处都有人文关怀的照亮”。

作家岳雯认为,“李兰妮说一个一个都是伤心人,这本书其实是认识伤心人的过程,因为每个伤心人都携带一个破碎的世界”。岳雯还关注到李兰妮语言的独特性,“这本书语言极其轻盈和灵动,形式和内容构成极大张力,但是又让人觉得非常合适,相得益彰,可读性极强。这样一种轻盈灵动,这样一种语言恰恰从泪水中而来,我们会知道这背后有多么强大的力量”。

评论家李壮则先从抑郁的日渐普遍化谈起,“今天人的内心,他的情感、他的精神所面对的困难或者疑难,一定是普遍的东西,而且是大家越来越关注的事情。这本书可能会出现在每个人的日常生活空间里”。由此,李壮认为,“这本书确实比我们想象的要大,从更广大的意义上去看,她讲的不仅仅是病,其实讲的也是问题,而这个问题很多时候是文学要面临的问题,甚至很多时候是文学理论所要面对的问题”。

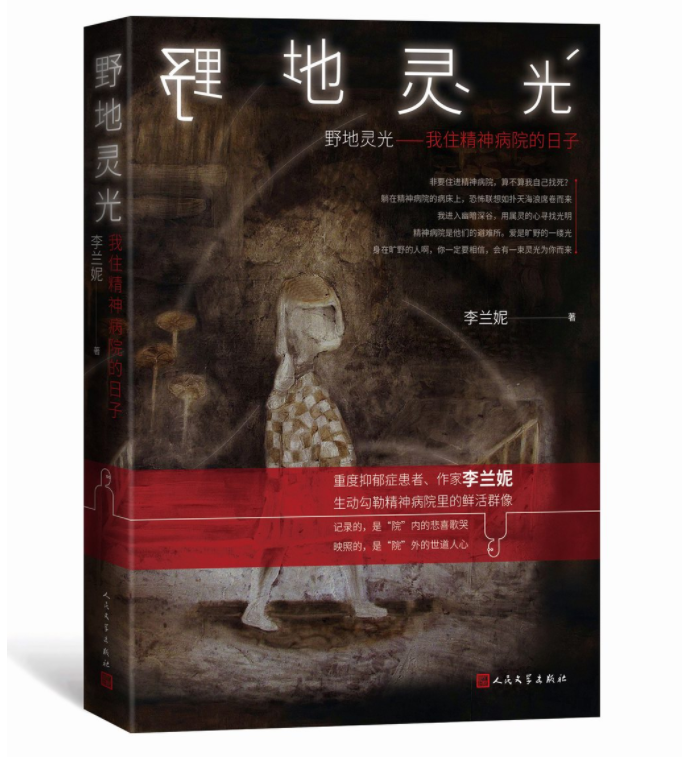

《野地灵光》书封。

据介绍,李兰妮长篇纪实文学《野地灵光》入选2019年中国作家协会重点作品扶持项目,并于2021年8月由人民文学出版社出版。该书记录了作者在广州惠爱医院、北京大学第六医院住院治疗的过程以及对于精神病院内部的微观察,描绘了精神疾病患者的日常生活状态。作者希望揭开笼罩其上的误读与偏见,还原具体鲜活的人的样貌,探寻那道少为人知的幽暗深谷。

她头条 | 她智慧 | 她生活 | 她快乐 | 她阅读 | 她时尚 |

她头条 备案号:京ICP备19011582号-2